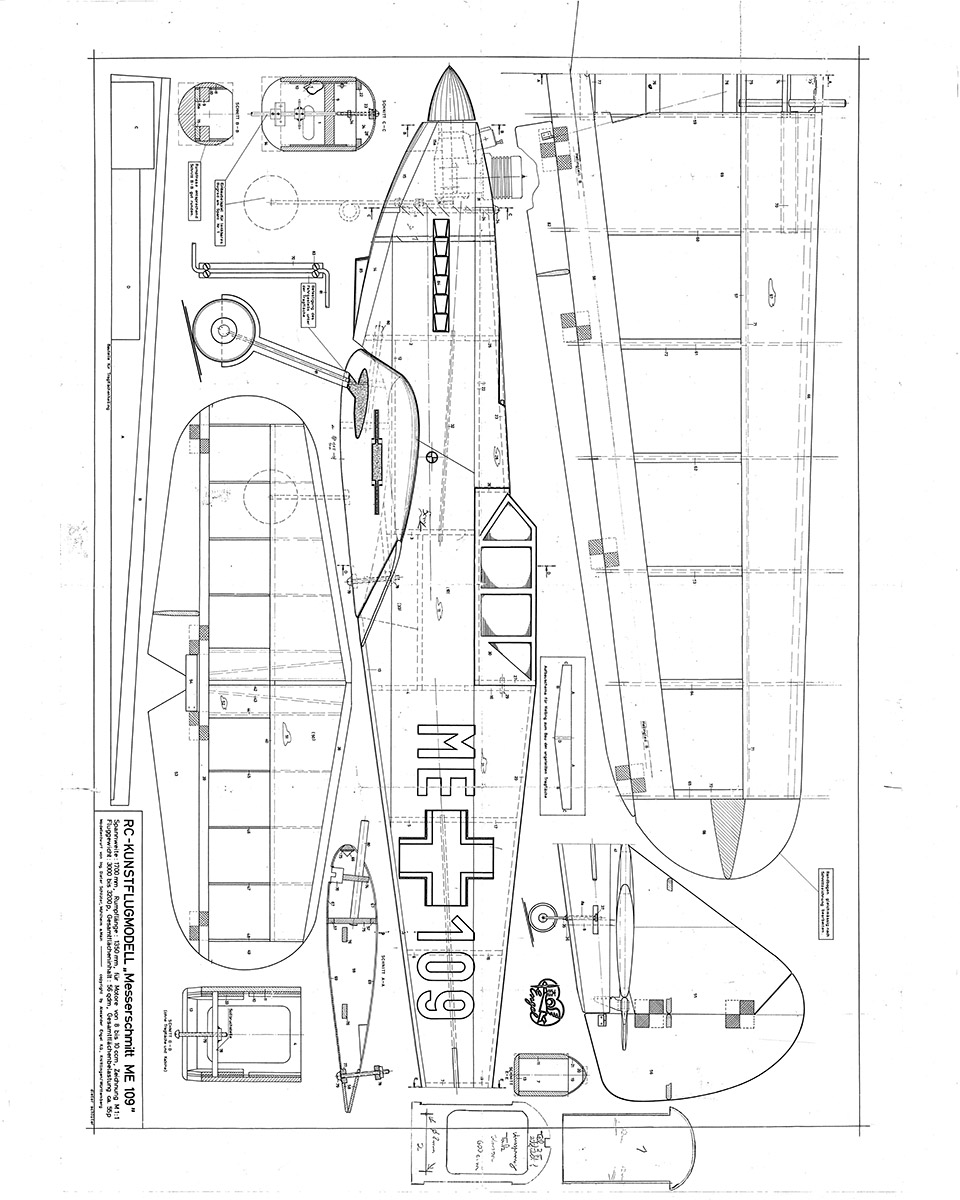

1965 entwarf ein Dieter Schlüter (ja richtig gelesen, der Hubschraubermensch Schlüter) ein zur damaligen Zeit ein reinrassiges RC1 Kunstflugmodell. Als Ausgangsbasis diente die Messerschmitt 109 als grosses Vorbild.

Reutlingen, September 2025: Ich dachte ich seh‘ nicht recht, stand doch da eine reinrassige Schlüter Me 109. Stolzer Erbauer Klaus Hartmann.

Wir wälzten in unseren alten Archiven und tatsächlich fanden wir einen Testbericht aus 1965, geschrieben vom damaligen Autor Kt. Zech, den ich Euch nicht vorenthalten will.

Fast vorbildgetreu insofern, als eine Modellkonstruktion sowieso nie ganz vorbildgenau sein kein. Doch bei der Me 109 wurden die Modellkompromisse weitgehend nach dem Original gerichtet. Der Konstrukteur, Ing. Dieter Schlüter, hat zwar die unumgänglichen Erfordernisse einer Modellkonstruktion eingebaut, wie Vergrößerung des Leitwerks, Änderung des Profils, doch ist das Modell der Me 109 immer noch als Me 109 zu erkennen, ob mit Originallackierung oder „nur“ mit einer Silberlackierung.

Technische Daten:

Bauart: freitragender Tiefdecker in Holzbauwese.

Nachbaumaßstab ca. 1:6.

Spannweite der Tragfläche: 1700 mm.

Tragflächeninhalt: 45 qdm.

Spannweite des Höhenleitwerks: 600 mm.

Leitwerkinhalt: 11,1 qdm.

Gesamtflächeninhalt: 56,1 qdm.

Rumpflänge: 1350 mm.

Tragflächenbelastung: 66,7-71 g/qdm.

Gesamtflächenbelastung: 53,7-57 g/qdm.

Leergewicht, flugfertig mit Motor,lackiert: ca. 2000 g.

Zuladung: 1000-1200 g.

Tragflächenprofil: NACA 2418.

Leitwerkprofil: sym. 9-13 °/o Dicke.

Motoren: 8-10 ccm.

Vertrieb: Alexander Engel, Knittlingen.

Dieses Modell wurde aus einer Entwicklungsreihe von über fünf Modellen geschaffen, die alle von Anfang an zur Me 109 führen sollten, aber nicht nur zur Me 109 in der Form, sondern auch fliegerisch so weit kommen sollten, daß nicht nur der einwandfreie Flug, sondern möglichst sicheres und hochgestecktes Fliegen möglich ist.

Daß das erreicht wurde, werden Sie im Laufe dieser Abhandlung erfahren und, wenn Sie das Modell selbst bauen, auch erleben.

Mit der Me 109 ist sogar das RC1 Programm, die Spitze der Wettbewerbsfliegerei, zu fliegen.

Die Baugeschichte

Im Herbst 1965 bekam ich den Baukasten der Me 109 zu Testzwecken, nachdem das Modell auf der Nürnberger Messe 1965 vorgestellt wurde. So ein Modell erfordert nun seine Zeit zum Bau. Damit will ich bei weitem nicht sagen, daß dieser Nachbau sehr zeitaufwendig wäre. Im Gegenteil, man baut dieses Modell sogar relativ schnell. Doch gebaut mußte es werden, und dann kam der Matsch und dann der Winter in aller Härte. Das Frühjahr kam diesmal sehr bald, doch der tiefe Matsch mußte auch erst wegtrocknen. Dann erst konnte das Modell seinen ersten Start machen. Zwischenzeitlich hatte ich, während im Herbst der Bau der Me 109 in Angriff genommen wurde, die Möglichkeit, eine Me zu fliegen. Sie war „nur“ mit silbernem Spannlack gespritzt und wog einige schöne Gramms weniger als dann jetzt im Frühjahr meine. Doch kommen wir erstmal zum Baukasten und dem Bau selbst.

Die Rippen sind nicht so genau gestanzt, wie es wünschenswert wäre. Man muß sie im Block zusammenfassen und gut nacharbeiten. Die Rumpfspanten sind nicht ganz symmetrisch. Der schlimmste Fehler, wenigstens in dem mir vorliegenden Baukasten, war der zu klein ausgesägte Motorträger (Nr. 9).

Das war das zum Meckern beim Baukasten.

Dafür gibt es beim Flug weniger zum Meckern, eigentlich gar nichts.

Doch kommen wir erst zur Konstruktion

Mit einfachen Mitteln, konservativ und stabil, hat Schlüter die konstruktive Seite gelöst, ohne zu viel Teile und Kleinkram in den Aufbau zu legen. Die Fahrwerksbefestigung ist bekannt und lobenswert. Das Spornrad hätte vielleicht eine bessere Lösung haben können, doch ist ein lenkbares Spornrad mit so großem Abstand zur Seitenruderachse wie bei der Me 109 nur schlecht anders lösbar.

Eine fast geniale Lösung ist die Flächenbefestigung: zwei Buchendübel vorn und hinten an einer Hartholzleiste festgeschraubt, die bei Überbeanspruchung brechen kann und dann auch soll, daher Sollbruchstelle. Also keine seitlich herausstehende Dübel und auch keine Gummis!

Die Querruder sind als Flaps ausgebildet und werden direkt von der Rudermaschine betätigt.

Dem Original entsprechend hat auch das Modell ein Zweibeinfahrwerk, doch kann auch ein Dreibeinfahrwerk eingebaut werden. Für Anhänger der echten „Naturtreue“ keine Lösung, doch für Teilnehmer an Wettbewerben ist das Dreibein empfehlenswert.

Das Schönste aber an der Konstruktion ist, das will ich bewußt am Schluß des Kapitels „Konstruktion“ sagen, die so gut gelungene Lösung des Rumpfdeckels. Sehen Sie dazu das Foto, es ist wirklich schön, wie weit man an alle Teile des elektronischen Einbaus heran kann. Vom Tank bis zur letzten Rudermaschine liegt alles offen vor einem! Ansonsten muß man doch bei Tiefdeckern immer die Flächen abnehmen, um an die elektronischen Gedärme heranzukommen.

Flug und Flugverhalten

Start und Flug sowie Landung dieser „Kiste“ sind auch nicht anders als bei anderen Mehrachsmodellen. Beim Start mit dem Zweibeinfahrwerk ist jedoch solange zu ziehen, damit der Schwanz am Boden bleibt, bis das Modell genügend Fahrt hat, um selbst abzuheben!

Beim Landen mit dem original Fahrwerk, also Zweibein, wird das Modell durch den Fahrtüberschuss bei hartem Aufsetzen mit dem Schwanz durchfedern und dann springen. Bei Pisten und dem Einsatz der Me 109 bei Wettbewerben ist also zum Dreibein zu raten, um Punktabzüge wegen unsauberer Landung oder Zwischenlandung zu vermeiden. Schlüter, der Vater der Modell-Me, sagt zur Kunstflugfigur „Turn“, daß sich die Me „auf dem Teller dreht“.

Dieses enge Drehen beim Turn soll von der Unterstützungsfläche am Seitenruder herrühren. Infolge der Abreißkanten sollen die Figuren, wie Loopings, sehr rund und weich sein. Weiter auch deshalb „Trudeln“ nur mit Seiten- und Höhenruder möglich, ohne Querruder.

Soweit der Konstrukteur zum Fliegen seiner Me 109.

Die Me 109 habe ich in einer „Zivil“- Version geflogen. Sie war nur leicht mit farbigem Spannlack gespritzt und lag gut im Ruder. Sie hing fast am Motor. Das leichte Gewicht brachte auch die Flugbeobachtungen, die Schlüter gemacht hat.

Eine zweite Maschine wurde auch gebaut und in der Originalfarbe gestrichen. Da ich gerade keine Zeit hatte, überließ ich die Lackierarbeit einem Bekannten. Dieser ist ein „Vorbildgetreu“-Liebhaber und ging zum Mischen der Farben sogar mit seinen Farbtöpfchen ins Deutsche Museum, um mit dem Original genau zu vergleichen! So wurde dieses Modell zwar sehr schön, aber auch nicht leicht, 3300 g flugfertig!

Nun hätte mich gerade diese ausgearbeitete, schwerere Maschine zum Fliegen gereizt. Aber wir hatten ausgerechnet dabei Schwierigkeiten mit dem Motor und das nächste Mal Scherereien mit der Steuerung.

Zwischenzeitlich ist die „Echte“ nun schon geflogen, aber zum richtigen „Herumkurbeln“ oder „Ausfliegen“ war noch keine Gelegenheit und keine Zeit.

Jedenfalls bin ich überzeugt, daß kaum ein Unterschied im Verhalten der schwereren „Echten“ zur leichteren „Zivilen“ im Flugverhalten auftreten wird. Die bisherigen Einflugversuche zeigten das jedenfalls klar.

Auch eine Dreibeinversion konnte ich einmal fliegen. Das eine Bein mehr, wirkt sich im Flug überhaupt nicht aus, sofern auch da der Schwerpunkt stimmt. Wie schon gesagt, ist aber auf einer Piste das Dreibein von Vorteil. Auf glatten Grasnarben startet die Zweibeinversion einwandfrei.

Noch einige Worte zu Bau und Lackierung: Wer das Modell des Fliegens und der Konstruktion wegen haben will, kann durch die separat lieferbare Tropfenhaube eine völlig zivile Wirkung erreichen, und auch die Lackierung so gestalten, daß von einer Militärmaschine oder der Me 109 nichts mehr übrig bleibt. Höchstens erinnert die Form etwas daran. Wer aber die Original Me 109 will, der sollte das Modell schon so genau bauen, als es eben geht. Auch die Lackierung muß dann genau und gut erfolgen. Als welche Einsatz-Type, ist egal, doch soll es dem Original entsprechend sein.

Text KT. Zech 1965

Fotos: Helmut Kühnlein 2025